Qu'est-ce que la neurodiversité ? Comprendre les bases

April 21, 2025 | By Morgan Hayes

Vous avez probablement entendu le terme « neurodiversité » apparaître plus fréquemment dans les conversations, les articles en ligne et les discussions sur les différences humaines. Mais qu'est-ce que la neurodiversité ? Comprendre le sens fondamental de la neurodiversité est crucial pour favoriser l'acceptation et construire des environnements plus inclusifs. Ce guide fournit une compréhension fondamentale de ce concept important, explorant ses origines, ses principes fondamentaux et son importance aujourd'hui. Il est important de se rappeler dès le départ que comprendre la neurodiversité consiste à apprécier la variation humaine, et non à rechercher ou à confirmer un diagnostic. Si vous commencez votre parcours pour en apprendre davantage, vous pouvez explorer plus d'informations sur les bases de la neurodiversité ici.

Définir la neurodiversité : plus qu'un simple mot à la mode

Alors, qu'est-ce que la définition de la neurodivergence exactement ? Au cœur de la neurodiversité se trouve le concept selon lequel les différences de fonctionnement cérébral et de traits comportementaux font partie intégrante de la variation humaine. Il remet en question la vision longtemps entretenue selon laquelle il n'existe qu'une seule façon « juste » ou « normale » pour un cerveau de fonctionner. Au lieu de cela, il pose que les conditions neurologiques diverses sont des variations humaines authentiques plutôt que des pathologies à guérir.

La neurodiversité comme variation humaine naturelle

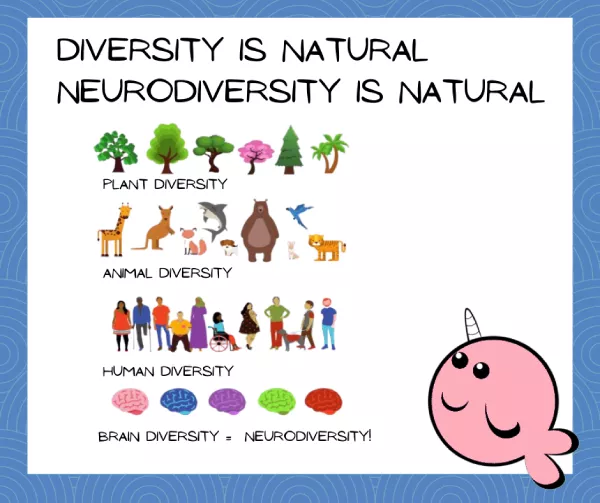

Pensez à la variation humaine comme à la biodiversité. Tout comme une variété de plantes et d'animaux renforce un écosystème, une diversité d'esprits enrichit la société humaine. La neurodiversité suggère que les affections souvent qualifiées de troubles, tels que l'autisme, le TDAH, la dyslexie et d'autres, sont simplement des manières différentes de penser, d'apprendre, de percevoir et d'interagir avec le monde. Cette perspective déplace l'accent des déficits vers les différences et les forces potentielles associées à ces variations neurologiques. Comprendre la neurodiversité commence par accepter ce principe fondamental.

Au-delà du modèle médical : une perspective sociale

Traditionnellement, les différences neurologiques ont été considérées à travers un modèle médical, en se concentrant sur les déficits et les déficiences. Le paradigme de la neurodiversité, cependant, s'aligne largement sur le modèle social du handicap. Ce modèle suggère que le handicap ne provient souvent pas de la condition de l'individu lui-même, mais des barrières sociétales – physiques, attitudinales, communicationnelles et sociales – qui excluent les personnes ayant des différences. Comprendre la neurodiversité signifie reconnaître que les défis auxquels sont confrontées les personnes neurodivergentes proviennent souvent d'environnements non conçus pour répondre à leurs besoins, plutôt que de défauts inhérents.

Ce que la neurodiversité n'est pas (idées fausses courantes)

Il est tout aussi important de clarifier ce que la neurodiversité n'est pas. Ce n'est pas un synonyme de conditions spécifiques comme l'autisme, bien que les personnes autistes aient été au cœur de son développement. C'est un terme générique englobant diverses différences neurologiques. De manière critique, la neurodiversité est-elle un diagnostic ? Non, c'est un cadre, une perspective et un mouvement qui plaident pour l'acceptation et l'inclusion. Il ne remplace pas le besoin d'une évaluation ou d'un diagnostic professionnel pour les personnes qui cherchent du soutien ou des aménagements, mais il recadre la manière dont ces différences sont comprises.

L'origine et l'évolution du concept de neurodiversité

Où ce concept a-t-il pris naissance ? Comprendre ses racines permet de saisir son importance.

L'invention du terme : la contribution de Judy Singer

Le terme « neurodiversité » est largement attribué à la sociologue australienne Judy Singer à la fin des années 1990. Singer, qui s'identifiait comme étant elle-même autiste, a utilisé ce terme pour défendre les droits et l'inclusion des personnes ayant des différences neurologiques, établissant des parallèles avec des concepts comme la biodiversité et la diversité culturelle. Son travail visait à détourner la conversation du remède vers l'acceptation et l'adaptation.

Racines dans le mouvement des droits des personnes handicapées

Le mouvement pour la neurodiversité n'est pas apparu dans le vide. Il a des liens étroits avec le mouvement plus large des droits des personnes handicapées, qui se bat depuis longtemps pour les droits, la dignité et l'inclusion des personnes handicapées. Il s'appuie sur les principes de l'autodétermination et remet en question les normes sociétales qui marginalisent ceux qui diffèrent de la majorité. Le mouvement met l'accent sur « rien à notre sujet sans nous », en veillant à ce que les voix neurodivergentes mènent la conversation.

Comment la compréhension a évolué au fil du temps

Depuis la fin des années 90, le concept de compréhension de la neurodiversité a gagné du terrain. Initialement fortement axé sur l'autisme, le terme générique comprend désormais plus largement le TDAH, la dyslexie, le syndrome de Tourette, la dyspraxie et d'autres variations neurologiques. L'accent a été mis sur l'acceptation simple pour promouvoir activement des pratiques inclusives dans l'éducation, les milieux de travail et la société en général, reconnaissant les forces et les perspectives uniques que les personnes neurodivergentes apportent. Vous pouvez découvrir des ressources sur l'histoire de la neurodiversité sur notre site.

Principes fondamentaux du mouvement pour la neurodiversité

Plusieurs principes fondamentaux sous-tendent le mouvement pour la neurodiversité.

Acceptation et respect des différences neurologiques

Le principe fondamental est l'acceptation et le respect des différences neurologiques en tant que variations humaines naturelles. Il rejette l'idée que les personnes neurodivergentes doivent être « réparées » ou contraintes de se conformer aux normes neurotypiques. Au lieu de cela, il appelle à célébrer la diversité et à apprécier les différentes manières de penser et d'être.

Considérer les différences comme faisant partie d'un spectre

La neurodiversité souligne que les traits neurologiques existent sur un spectre. Il n'y a pas de ligne de démarcation claire entre « neurotypique » et « neurodivergent ». De nombreux traits se chevauchent et les individus vivent leur neurotype de manière unique. Cette perspective décourage la catégorisation rigide et favorise une compréhension plus nuancée de la variation humaine.

Se concentrer sur les forces et les défis

Tout en reconnaissant que les différences neurologiques peuvent présenter des défis, en particulier dans des environnements non accommodants, le mouvement pour la neurodiversité met également en évidence les forces, les talents et les perspectives uniques souvent associés à divers neurotypes. Cette vision équilibrée s'éloigne d'un modèle purement axé sur les déficits.

L'importance de l'autodétermination

Habiliter les personnes neurodivergentes à parler pour elles-mêmes et à défendre leurs propres besoins (autodétermination) est essentiel. Le mouvement privilégie l'expérience vécue et remet en question les interprétations externes qui peuvent pathologiser ou mal comprendre les manières d'être neurodivergentes.

Neurodiversité vs. Neurotypique : comprendre la différence

Pour saisir pleinement la neurodiversité, il est utile de comprendre son pendant : le neurotypique.

Définition de « neurotypique » : la norme sociétale

« Neurotypique » désigne les personnes dont les fonctions cérébrales, le traitement neurologique et les traits comportementaux se situent dans la fourchette considérée comme « typique » ou standard par la société. C'est essentiellement la majorité neurologique. La définition neurotypique ne consiste pas à être « meilleur » ou « normal » en termes absolus, mais plutôt à représenter la configuration neurologique la plus courante autour de laquelle les structures sociétales sont souvent construites.

Différences clés en matière de traitement et d'interaction (aperçu général)

Ce qui qualifie la neurodivergence implique souvent des différences dans le traitement de l'information, les styles de communication, les préférences d'interaction sociale, les expériences sensorielles et les méthodes d'apprentissage par rapport aux personnes neurotypiques. Ces styles cognitifs sont simplement différents, et non intrinsèquement déficients. Par exemple, certaines personnes neurodivergentes pourraient exceller dans la reconnaissance des schémas, mais trouver la navigation dans certaines nuances sociales difficile, ou vice versa.

Souligner la différence, pas le déficit

La distinction fondamentale soulignée par le cadre de la neurodiversité est la différence, et non le déficit. Alors que neurotypique décrit la base neurologique commune, neurodivergent décrit les variations par rapport à cette base. Aucun n'est intrinsèquement supérieur. Comprendre la neurodiversité implique d'apprécier ces différences comme des parties valables de l'expérience humaine. Si vous êtes curieux de savoir où vous pourriez vous situer, apprendre à connaître différents traits peut être un point de départ.

Pourquoi la compréhension de la neurodiversité est importante aujourd'hui

Pourquoi cette conversation est-elle si importante maintenant ? Pourquoi la neurodiversité est-elle importante ?

Réduire la stigmatisation et promouvoir l'inclusion

Comprendre et embrasser la neurodiversité contribue à réduire la stigmatisation souvent associée aux différences neurologiques. Lorsque les différences sont considérées comme des variations naturelles plutôt que des défauts, cela favorise une plus grande inclusion et une plus grande acceptation dans les écoles, les lieux de travail et les communautés. Cela crée des environnements où chacun se sent valorisé et peut participer pleinement.

Informer de meilleurs systèmes de soutien (éducation, milieu de travail)

Reconnaître les différents styles cognitifs et les différents besoins permet de développer des systèmes de soutien plus efficaces et plus équitables. Cela comprend l'adaptation des méthodes d'enseignement dans l'éducation, la conception de milieux de travail plus flexibles et plus accommodants, et l'adaptation des stratégies de communication pour mieux répondre aux diverses différences neurologiques.

Favoriser l'acceptation de soi et la compréhension

Pour les personnes qui s'identifient comme neurodivergentes, le cadre de la neurodiversité peut être extrêmement valorisant. Il fournit un langage et une perspective qui confirment leurs expériences et les aident à se comprendre en dehors d'une perspective purement médicale ou axée sur les déficits, favorisant ainsi l'acceptation de soi.

Construire des communautés plus empathiques

En fin de compte, comprendre la neurodiversité contribue à construire des communautés plus empathiques et plus compatissantes. Lorsque nous apprécions le vaste spectre de l'expérience humaine et reconnaissons la validité des différentes manières de penser et d'être, nous créons une société plus riche et plus tolérante pour tous.

Embrasser la neurodiversité : points clés pour la compréhension

La neurodiversité est un changement de perspective puissant et nécessaire. Elle nous éloigne de la vision des différences neurologiques comme des problèmes à résoudre et nous incite à les apprécier comme des éléments intégraux de la diversité humaine. Les points clés incluent la reconnaissance de la neurodiversité comme variation naturelle, la compréhension de ses racines dans la justice sociale, l'appréciation de l'accent mis sur les forces et la reconnaissance de l'importance de l'acceptation et de l'inclusion.

Cette compréhension constitue la base de l'exploration de neurotypes spécifiques, de la prise en compte des expériences individuelles et de la création d'environnements véritablement inclusifs. N'oubliez pas que cet article sert de guide fondamental au concept de neurodiversité ; il ne s'agit pas d'un outil d'autodiagnostic.

Poursuivez votre parcours d'apprentissage en explorant les neurotypes courants dans notre prochain article, ou parcourez nos ressources pour plus d'informations. Si ce sujet suscite une réflexion personnelle, n'oubliez pas que les outils en ligne, comme le questionnaire d'auto-exploration préliminaire proposé ici, ne constituent qu'une petite étape dans un parcours beaucoup plus vaste de compréhension. Un encadrement professionnel est essentiel pour une évaluation précise.

Foire aux questions sur les bases de la neurodiversité

Que signifie réellement « neurodivergent » ? « Neurodivergent » désigne une personne dont les fonctions cérébrales diffèrent considérablement des normes sociétales dominantes de « normal » ou de neurotypique. C'est un terme générique englobant diverses affections neurologiques.

La neurodiversité est-elle un diagnostic médical ? Non, la neurodiversité elle-même n'est pas un diagnostic médical. C'est un concept social et biologique et un cadre pour comprendre les différences neurologiques. Des affections spécifiques relevant du parapluie de la neurodiversité (comme l'autisme ou le TDAH) ont des critères diagnostiques utilisés par les professionnels.

En quoi la neurodiversité diffère-t-elle du concept de handicap ? La neurodiversité est liée au modèle social du handicap. Elle suggère que de nombreux défis auxquels sont confrontées les personnes neurodivergentes proviennent de barrières sociétales, et non seulement de la différence neurologique elle-même. Bien que certaines personnes neurodivergentes s'identifient comme handicapées, d'autres peuvent ne pas le faire, selon leurs expériences et le contexte. L'essentiel est que la neurodiversité considère la différence elle-même comme une variation naturelle.

D'où vient le terme « neurodiversité » ? Le terme est largement attribué à la sociologue Judy Singer à la fin des années 1990, émergeant du mouvement pour les droits des autistes et établissant des parallèles avec la biodiversité et la diversité culturelle pour plaider en faveur de l'acceptation.

Pourquoi est-il important d'utiliser un langage respectueux en matière de neurodiversité ? Un langage respectueux, privilégiant la personne ou l'identité (selon les préférences individuelles) reconnaît la dignité et la validité des expériences neurodivergentes. Il contribue à lutter contre la stigmatisation et à promouvoir la compréhension et l'inclusion. L'utilisation précise des termes, comme indiqué dans des ressources telles que celles que vous trouverez lorsque vous explorez les concepts de la neurodiversité, est cruciale.